新技術とビジネスをつなぎ、

世界を一歩先、二歩先へ。

本協会は、時代と共に新たに

登場するテクノロジーの

ビジネス活用推進エンジンとして、

日本のIT産業、製造業の健康的な発展に

寄与することを目的としています。

企業経営のための技術戦略を共に考え、

市場インパクトのある技術開発のサポートや、最新技術をビジネス的に使いこなすスキルの育成を支援します。

NEWS

一覧-

2024.03.25

お知らせ

産経新聞社様イベント登壇、明日開催です!

-

2024.03.11

講演・ウェビナー

有料ウェビナー『現場で実践する「AIを活用した研究開発テーマ」の企画立案』への登壇

-

2024.03.11

講演・ウェビナー

株式会社マイナビ様イベント『AIが成約率をあげる!? 今、知っておくべきAI時代のBtoB営業最前線』ウェビナーの登壇について

-

2024.02.20

講演・ウェビナー

産経新聞社様イベント「次世代をつくる 中堅・中小企業のDX戦略」にて特別講演を担当します

-

2024.02.15

講演・ウェビナー

株式会社マイナビ様イベント『AIを駆使したECサイト革新!プロフェッショナルによる顧客体験向上のHow-Toを徹底解説』ウェビナーの登壇について

-

2024.02.12

お知らせ

ROPEサイトに領収書のダウンロード機能を追加しました

-

2024.01.24

メディア掲載

「オープンイノベーションの課題と乗り越えるために必要なスキル」記事の掲載について

-

2024.01.15

法人様関連

オープンイノベーションパートナーの募集

-

2024.01.11

メディア掲載

「イノベーションとは?」代表理事へのインタビュー記事が掲載されました

-

2024.01.10

お知らせ

公式テキストのGoogle Play ブックスへの対応

VOICE

お客様の声

電気機器メーカー

マクセル株式会社

所在地:東京都港区

機能性部材料事業本部 事業企画部 マーケティング課課長

酒井 章子様

中堅化学/化成品メーカー

ナガセケムテックス株式会社

所在地:大阪府大阪市

精密加工材料事業部

武井 瑞樹様

大手食品メーカー

味の素株式会社

所在地:東京都中央区

シニアマネージャー/研究・開発センターグループ長

永島 賢一様/今泉 圭介様

大手塗料メーカー

中国塗料株式会社

所在地:東京都千代田区

技術本部 研究開発担当

谷野 聡一郎様

AIベンチャー

HEROZ株式会社

所在地:東京都港区

執行役員 Vice President of Engineering

今井 達也様

公益団体

鹿児島県中小企業団体中央会

所在地:鹿児島県鹿児島市

総務企画課

外園 順也様

SERVICE

サービス内容

SERVICE.01 - 資格試験

人工知能

プロジェクトマネージャー試験

- 本資格は、これまで定量化が難しく、また「何から学べばいいかわからなかった」AIマネージャーの力量を認定する試験です。

- AIのプログラミングだけでなく、AIによる事業化/プロジェクト推進力をはかる試験です。

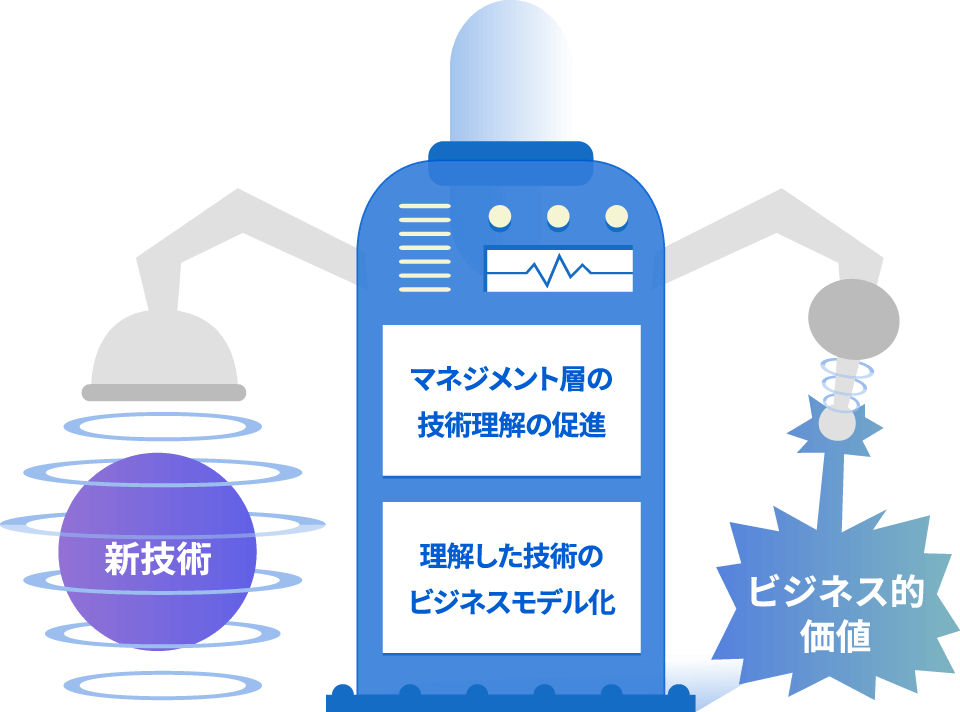

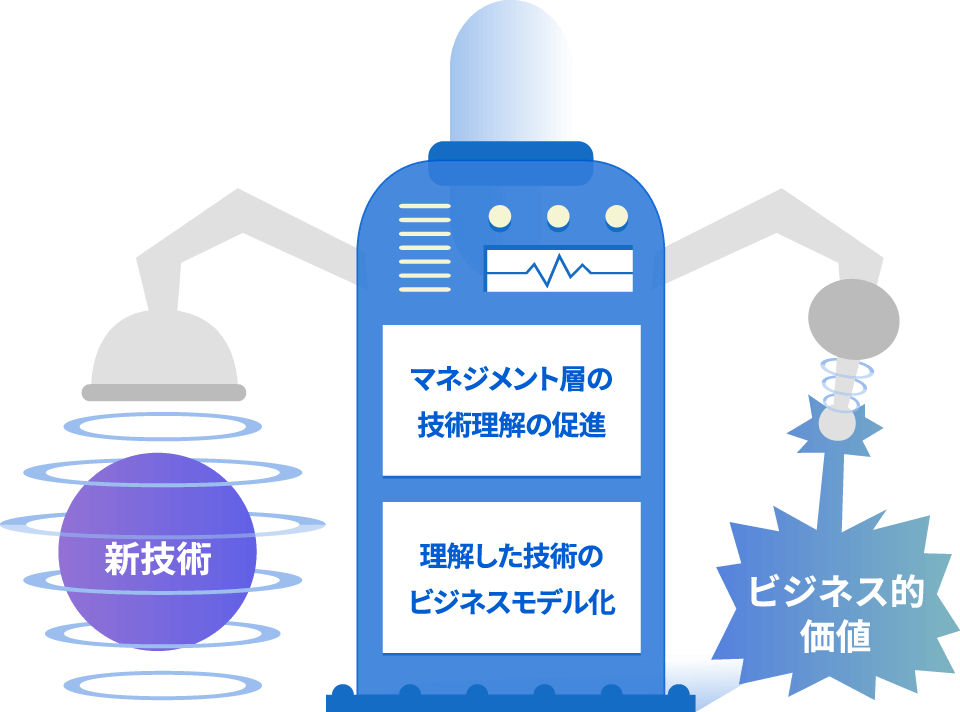

SERVICE.02 - 人材育成・研修

新技術×ビジネスを扱える

人材へのスキルアップ

- 「新技術を、いかにビジネス的価値に変換するか?」をテーマとして、トレンド技術の理解やMoT視点の育成講座を提供しています。

- AI / DX / GXといったキーワードでのビジネスモデル構築や、新たな技術開発テーマの探索などにお困りの企業様はぜひご相談ください。

SERVICE.03 - 技術活用/ビジネス化コンサルティング

先端技術調査や

ビジネスモデルづくりのご支援

- 次の時代を創る新技術に関して、その実態や現場感を調査し、ビジネスプランを立案します。

- 特に海外のベンチャー企業の調査や技術トレンドの調査を得意としています。(調査対象はデジタル/製造技術を中心にご対応)

SERVICE.04 - PoC(実証実験)受託開発

技術検証や技術の

ビジネス的検証のご支援

- 簡易なモデルを作成し、技術的な課題洗い出し/実現性検討のための実証実験をご支援。

- アンケート調査/フィールドワークなどを通したビジネス的実現の検証もご支援。

SERVICE.05 - 講演・記事発表/共同研究等

社会に向けての

発信や提言のご支援

- セミナー/ウェビナーの開催や、雑誌・WEBでの記事 など外部講演もご一緒させて頂いております。

- 当団体がハブになり、大学等研究機関との共同研究の推進もご支援させていただいております。

DOCUMENT REQUEST

資料請求

新技術とビジネスをつなぎ、

世界を一歩先、二歩先へ。

技術とビジネスをつなぐ方への

ナレッジシェアサイトROPE

ROPE(ロープ)は、技術とビジネスをつなぎ、

新たな事業を立ち上げる方に向けた情報提供サイトです。

当団体の公式テキストや機関紙、

また当団体の客員研究員や委託講師/論説員様の論文やレポートを配布しています。