AIについて散発的に見聞きはすれど、結果的に業務に活かしきれていない社員/ 企業は少なくない

結果、成果や投資対効果のイメージがつかめず動けない、逆に雰囲気で動いてしまいデジタル/アナリティクスの取り組みが失敗してしまうなど、十分にテクノロジーの恩恵にあずかれない場合も少なくない

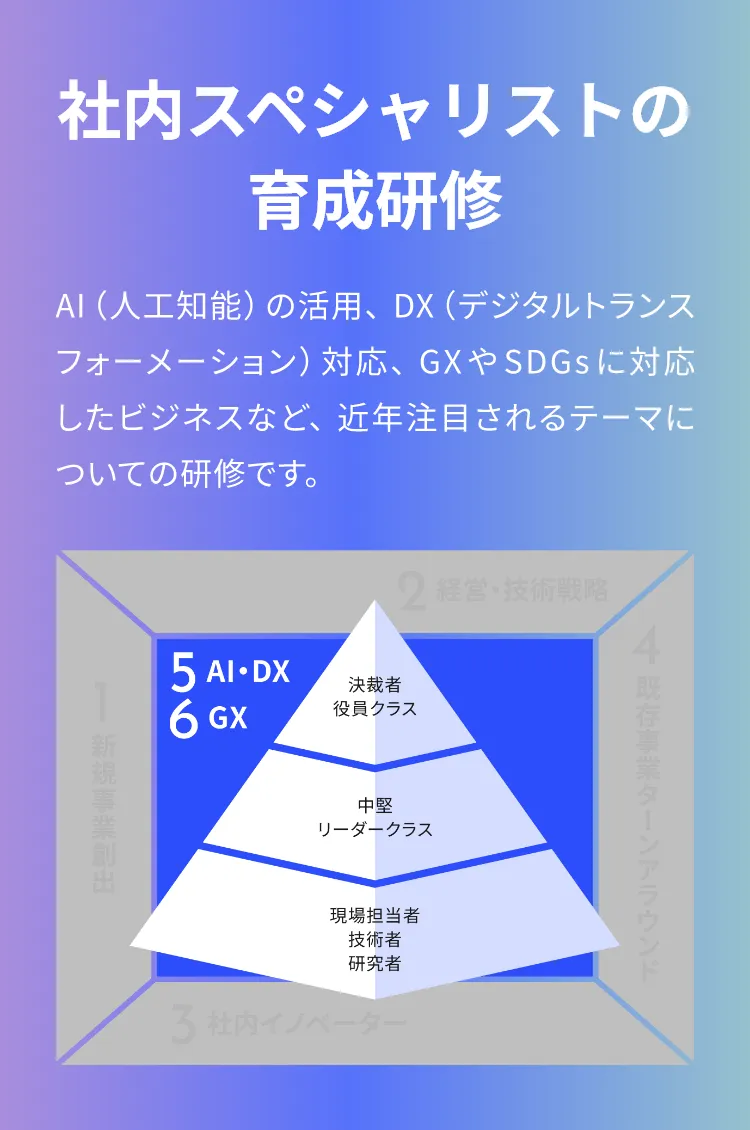

社内スペシャリストの

育成研修の2領域

AIの理解を深め、自己業務へ活用し

組織に浸透させていくことのできる人材の輩出

本領域は、近年その利活用が必須となっているAIについて理解を深め、自己業務へ活用しながら、デジタルの力を組織に浸透させていくことのできる人材輩出を目指し、スキルアップ~実践演習まで対応しています。

特に、ユーザーの立場でAIを使う、またはベンダーをマネジメントしながらAIを含む事業を作り上げるマネージャーの立場の人材育成を目指しています。

若手~中堅のリスキリング、本格的にAI導入を検討しているリーダークラスまで、幅広い社員層にアプローチできるラインナップをそろえています。

また、当団体資格(人工知能プロジェクトマネージャー試験)と連携し、研修成果やスキルの測定に活かすことも可能です。

AIについて散発的に見聞きはすれど、結果的に業務に活かしきれていない社員/ 企業は少なくない

結果、成果や投資対効果のイメージがつかめず動けない、逆に雰囲気で動いてしまいデジタル/アナリティクスの取り組みが失敗してしまうなど、十分にテクノロジーの恩恵にあずかれない場合も少なくない

研修ラインナップ

いまやAI・DXの取り組みは日本企業にも浸透しているものの、具体的なことまでは理解していない社会人も多いと思います。とくにネットニュースや新聞記事を聞きかじるだけで、体系的に理解していない方にとって、実務での会話は難しいものです。

本プログラムでは、リテラシーとして最低限必要なAI・DXの知識について学びます。新卒社員の教育や中堅社員のリスキリングにもご活用頂ける内容になっています。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

業務として何らかAI活用に関係している方を対象に、AIの基本的な仕組みや成立ち、各データサイエンスの手法と特徴、製造工程について体系的に整理・理解していきます。

基本的な統計手法から深層学習までを対象に、プログラミングではなく構造的な理解を中心に講義します。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

2023年以降、日本でも生成AIの利活用が爆発的に拡大しています。しかし、生成AIの仕組みや活用の条件、あるいはプロンプトエンジニアリングの基本的な記法を理解して使いこなせている現場ばかりでもありません。

本プログラムでは、よりよい回答を獲得する為の記法やフレームワーク、コツなどを理解し、プロンプトエンジニアとして生成AIの業務活用ができるような人材となることを目指します。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

Chat-GPTやGemini、Copilotなどに代表される生成AIは、そのAPIだけでは実際のビジネスに使うには力不足です。RAGを用意し、適切な学習や調整を行い、自社にとって役立つレベルに引き上げる必要があります。

生成AIを組織として使っていくための環境づくりについて、概要を学んでいく講座です。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

AI・DXを導入するユーザー企業であっても、AIについて何も知らず、ただベンダーに言われるがまま任せてしてしまっては、ほぼ確実にプロジェクトは遭難していきます。

本プログラムでは、ユーザー企業側のプロジェクトリーダー・プロジェクトオーナーが、ベンダーと協力しながらAI導入を実現していくために必要な知識を学び、AIプロジェクトのマネージャーたる人材となることを目指します。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

近年、化学・創薬・素材産業などを中心に期待されているマテリアルズ・インフォマティクスについて、その概要や課題、実践事例や導入方法について、概要を学んでいく講座です。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

上記「AI・DX」に関する研修プログラムを総合し、参加者様に実際にAIを活用した事業企画を立案頂き、上司の方へ提案して頂く実践型のプログラムです。

「自社課題の持ち込み及びその解決策の立案」を演習として必須で行います。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

基礎:主として新卒~中堅クラスの社員様を想定した内容

発展:主として次世代リーダー候補~役員・経営幹部クラスの社員様や、意思決定にたずさわる社員様を想定した内容

グリーンビジネスを“稼げるビジネス”として

事業開発を進められる人材の輩出

本領域は、いわゆる「グリーンビジネス」への参入を模索し、制度・政策のトレンドを加味して「稼げるビジネス」として事業開発を進められる人材の輩出を目指し、スキルアップ~実践演習まで対応しています。

2010年代頃のグリーンテックブーム時代のビジネスモデルと決別し、持続可能なビジネスモデルの模索を行います。

今後、グリーンビジネスに取り組んでいく必要のある幅広い社員層にアプローチできるラインナップをそろえています。

2020年代以降、カーボンクレジット価格や石油価格の高騰、政府機関の政策等を契機に、どの企業もグリーンビジネスについては考えていかざるを得ない状況。

しかしグリーンビジネスは収益化が難しく、手詰まり感も強い。その中でも“できるポイントから始めていく”為には稼げるところを理解した事業開発が必要になる。

研修ラインナップ

2020年代に入り、再びグリーンビジネスは企業にとって継続的に取り組むべき課題となっています。理念先行の2010年前後の取り組みとは異なり、利益を上げるビジネスへと発想が変化しました。

本プログラムでは、収益をあげるGXの基本的な原則を理解し、グリーンビジネスのパターンや事例研究を通して自社に適切なグリーンビジネスについて考察・学んでいく講座です。さらに、GXにとって重要な要素であるカーボンクレジットについて、現在の世界の状況を理解し、どう自社に組み込むか戦略的方針を考察します。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

グリーンビジネスであっても、そこに新たな機能性がある場合は、そこを差別化ポイントとして参入の切り口になります。しかし一般論として、環境価値を訴求したい製品は汎用品であることも多く、「環境に優しい」しか訴求点がない場合も少なくありません。

こうしたビジネス化が難しい製品について、製品以外の価値にも注目して付加価値をどう生むか、カーボンクレジットの活用など多面的な収益ポイントをどう確立するかなど、ビジネス化が難しい環境製品での事業参入挑戦方法を考察・学んでいきます。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

上記「GX」に関する研修プログラムを総合し、参加者様に実際にGXに関する事業企画を立案頂き、役員/上司の方へ提案して頂く実践型のプログラムです。

「自社課題の持ち込み及びその解決策の立案」を演習として必須で行います。

受講後のゴール/目標

推奨受講タイプ

基礎:主として新卒~中堅クラスの社員様を想定した内容

発展:主として次世代リーダー候補~役員・経営幹部クラスの社員様や、意思決定にたずさわる社員様を想定した内容

執行役員 Vice President of Engineering

今井 達也様

機械学習、数理最適化など IT 、情報数学に関する多分野の研究や論文執筆に従事。現職では、インフラ、小売、流通、ゲーム等の様々な分野の案件で、案件設計・提案から管理・実装まで幅広い業務に携わった。現在は、開発部エンジニア全体の管理統括を担う。

INTERVIEW

当社は、主に企業様向けのAI技術のシステム開発や技術研究、将棋ゲームAI技術を用いた自社プロダクト開発・運用を行っています。特に高性能なAI機能の開発に強みがあり、産業向け需要予測AIや人間のトッププレイヤーに匹敵するゲームAIなどを提供した実績があります。

高い専門性を持つがゆえもあって、社内では自分の仕事や役割を限定して考えてしまっているメンバーもおり、そうした社員に視座を高め、異なる視点を理解してほしいと思い研修に参加しました。 本来、プロジェクトの目的は顧客の課題を解決したり、価値を生み出したりすることです。こうした理解の促進や、社員が受け身思想にならず、「自分たちのプロジェクトが会社の中でどういう位置づけなのか」に目を向けられるようになるような研修を期待していました。

ビジネス職の社員とエンジニア職の社員が半数ずつ参加しました。特に、社員自身が色々なことを考え、悩み始めるミドル層のメンバーで受講させていただきました。参加者からは色々な目的意識や感想を聞きましたが、他の立場に目を向けられた、プロジェクトのゴールに至るまでに何を考えればよいのか気づきが得られた、などといった感想が多かったと思います。

「バックグラウンドの異なる人々を団結させる技術こそがマネジメントである」と定義され、そこから論理展開されたところが非常に参考になりました。個別の立場の意見やそれに起因する失敗の具体例が多く盛り込まれていたところが良かったと思います。 今回は参加意思をメンバー自身に委ねた結果、自身の学習や意識改革に興味の強いメンバーが集まりました。今後は研修で学んだ内容をそれ以外のメンバーに伝達することを考えていきたいと思います。

目標の定義が、自分の理解では「Tobe」にあたるものを目標として認識していたが、そうではなく、目標自体にAsIsからTobeに至るまでのすべてのプロセスが含まれているという点は斬新でした。 同じ問題であっても、エンジニアとビジネス側では視点が全く違うことが分かりました。ビジネス側のWhat、エンジニア側のHowを組み合わせることで、今後改めてよりよい提案に結びつけることができると思いました。

ケーススタディのワークを通して、プロジェクトマネージャーがビジネス寄りなのかエンジニア寄りなのかによって初期の目標設定が変わり、後のプロジェクト推進が大きく異なってくるだろうということを実感できました。 エンジニアとビジネス側が協調する体制であっても、プロジェクトのフェーズによって当事者意識の濃淡があったと思う。研修の気付きを受けて、今後の業務では初期フェーズにも積極的に関わっていきたいと考えます。

共感しあえない人たちを仕事では団結できるように取り計らう技術がマネジメント、という考えが大変参考になりました。 漠然と人を管理する職種としか捉えられておらず、負担を増やさないためにも衝突しない人同士でチームを組めばいいのでは、と考えていました。これまでこの技術の習得に向き合ってこなかったため、今後は機会があれば積極的に取り組んでいこうと思います。

個人の意見になりますが、大きく分けて2つの方法があると考えています。

一つは「強いリーダーシップを持つ組織ないし研究者がビッグデータを集めて誰でも簡単に使えるようなプロダクトを数多く生み出す」こと。もう一つは、「AIや関連技術に関するリテラシーを広め、新しい技術を受け入れることによって自分たちの仕事や生活が改善されるのだという社会全体の意識改革を行う」ことです。どちらか一方が正解というわけではなく、両方必要なことかもしれないと考えています。

新技術応用推進基盤様は、似たような立場で課題意識も共通しているため、日本企業やその中の社員のために、非常に重要な活動をされているなと考えています。

インタビューのご回答ありがとうございました

他にも多くのお客様に

ご利用いただいております

具体的な課題の相談や、研修を実施する場合の

内容/費用を確認したい方はコチラ

研修の提案・見積りを

取得したい

お問い合わせフォームへ

法人研修についての説明資料を

確認したい方はコチラ

当団体の理念やビジョン、活動の全体像を

知ってからお申込みしたい方はコチラ

資格試験・アドバイザリー活用・講演会・

共同研究など、人材への異なるアプローチを

検討したい方はコチラ

事業創出と事業変革に向け、

私たちと次の1歩を踏み出してみませんか?