【特集】愛知県 自動運転実証実験事業 取材記事

自動運転車は、社会に何をもたらすか?

~ 変化する私たちの生活と、もたらす新たなニーズと課題 ~

愛知県では、全国に先駆けて2016年度から自動運転の実証実験をおこなっている。そしてついに、2024年11月7日から「名古屋市内の自動運転車両定期運航」の実験にこぎつけた。

自動運転車は社会になにをもたらすのか?そこに課題はあるのか? 一般社団法人 新技術応用推進基盤では、愛知県の実証事業について取材した。

※ 本記事は、2025年7月3日発売の当団体機関誌「Technology Business Review 2025年7月号」に掲載された特集記事の一部を転載したものです。

目次

はじめに – 自動運転産業の明日に向けて -

私たちはいま、今後50年の社会生活を大きく変えうる技術を様々に目にする時代を生きている。

AI、量子コンピュータ、核融合など、ほんの少し前までSF的な文脈で語られていた技術が次々と実用レベルに進化している。そして、その速度は想像よりもずっと早い。新技術の社会実装という文脈において、現在はまさに「変革の時代」と言っていいだろう。

こうした「SF的な技術」の中でも、私たちの日々の暮らしの姿を大きく変えそうなものの1つが「自動運転車」だ。特に、ドライバーがハンズオフならぬ”ブレインオフ”で運転が可能になり始めるLv4以降の自動運転車の登場は、Lv3までのものより格段に社会へ与える影響は大きいだろう。

愛知県では、全国に先駆けて2016年度から自動運転の実証実験をおこなっている。そしてついに、2024年11月7日から「名古屋市内の自動運転車両定期運行」の実験にこぎつけている。

- 自動運転車は社会になにをもたらすのか?

- そこにどんな課題があるのか?

一般社団法人 新技術応用推進基盤では、愛知県の実証事業を推進する担当者へインタビューを行い、その取り組みの詳細に迫った。

愛知県 自動運転実証事業とは?

――愛知県では、2016年度から10年にわたり自動運転の実証実験を行われています。

この10年の取り組みを振り返って、自動運転車の社会実装にどのような手ごたえを感じていらっしゃいますか。

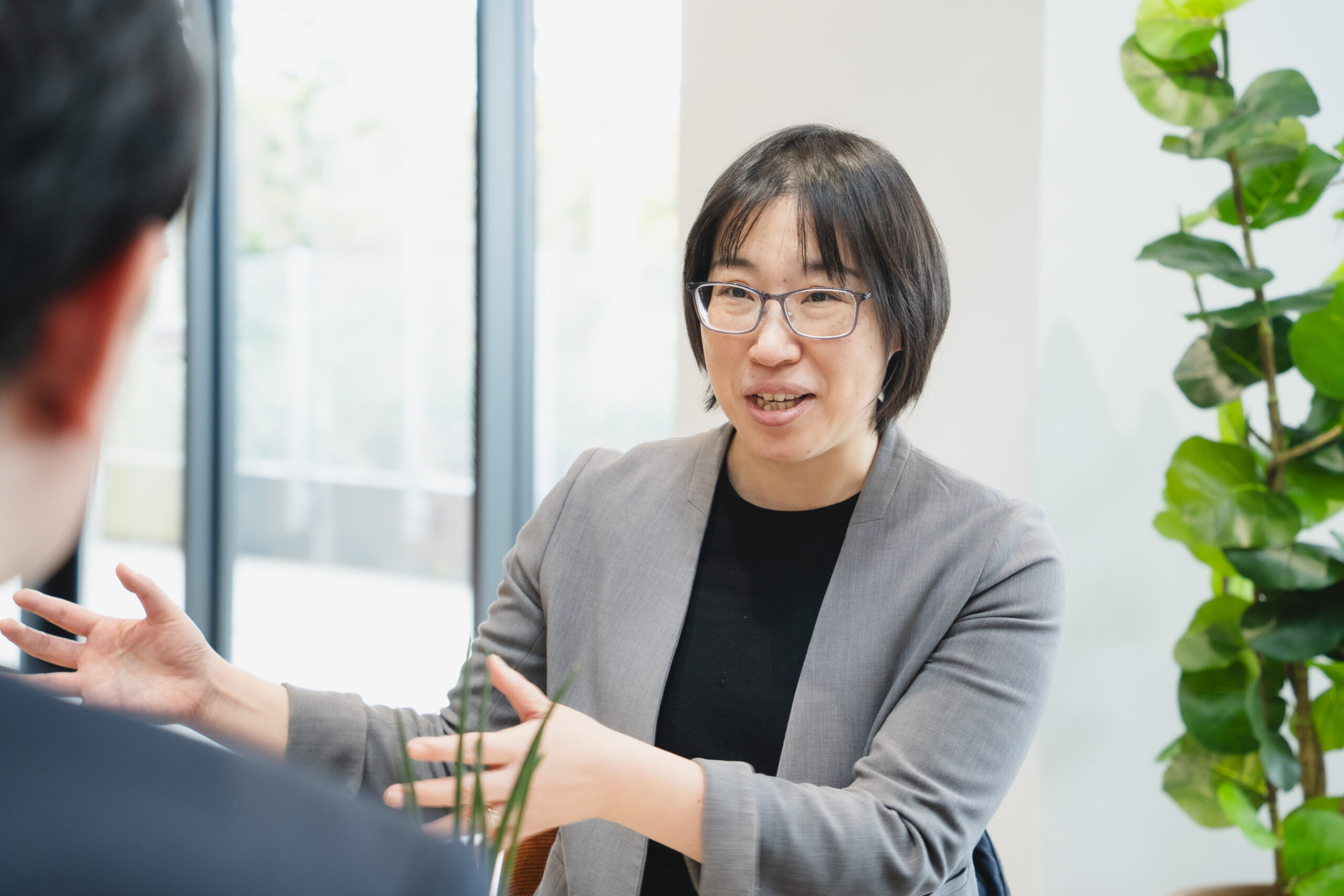

上原室長補佐(写真上:以下敬称略)

愛知県の自動運転実証事業は、大きく2016年~2020年までのⅠ期目と、2021年以降のⅡ期目に分かれています。

Ⅰ期では主に認知度向上に主眼が置かれ、自動運転も乗用車(タクシー)ではなく公営バスやコミュニティバスといった公共交通機関が対象でした。県内で手を挙げてくれた20市町村で実施し、バス運転手の高齢化や成り手の少なさといった課題に対応するなど期待されていました。地域の交通網を守るための取り組みとして自動運転が使えないかという発想であったともいえると思います。

一方で、2021年以降のⅡ期では、より自動運転ビジネスが成立する為のビジネスモデルを検討することに目的を変化させました。

ある意味、バスの自動運転実験はどこでもやっていて、国内では基礎自治体でも取り組んでいます。しかし自動運転タクシーが公道を走る実験はまだ少なく、ビジネスモデルのリーディングケースとして取り組んでいます。

愛知県ではこれまでのモリコロパークや常滑市、今回の名古屋市内と、都市部で比較的人や車通りの多い環境で実験ができています。これはある程度、都市圏を抱える自治体でないとできない実験でもあり、愛知県が旗振りすることの意義があると考えています。

奥野主査(写真下:以下敬称略)

また今後の自動運転の普及を考えると、やはり自動運転車の高額さがネックであることはⅠ期目の取り組みでも感じていました。

しかし、どうしてもバスだけでは台数がでず、量産効果もでない。結果的に非常に高コストのままとなり、このまま公共交通機関の自動運転を検討していても産業として厳しいのではないかと考えたのも、Ⅱ期の取り組みを変化させている理由です。

そこで、まずタクシーのような台数が出るもので実用性をたしかめ、これが普及することで量産効果により価格が下がり、その後にバスのような公共交通機関に波及して運転手不足といった社会課題に貢献していく、といった流れを考えました。そういったアプローチの方が、一足飛びにバスに向かうよりも現実的ではないかと考えています。

2024年11月~2025年3月の乗用車 自動運転実証実験

――2021年からのⅡ期目では、産業としての成立性を特に意識されているのですね。

奥野)そうですね。量産効果を発揮できるよう台数を確保し、産業的に成立させていくのは重要な観点と思います。

しかし、そもそも大規模なタクシー台数があり、採算が成立し得るエリアは都市部に限られてもしまうため、名古屋都市圏を抱える愛知県が取り組む意義があると思います。

県が旗を振って普及のシナリオを作り、社会に根付くために必要なものを提供することで、変化への足掛かりとして頂きたいと思っています。これはもちろん、県内の自動車産業への経済的波及効果も期待してのことです。

上原)他県の関心も高く、例えば北海道からは2度にわたる視察がありました。雪や過疎エリアの対応など環境が異なる点もありますが、私たちの実験に+αしていけるよう、情報交換を行っています。

――現在、名古屋市内の公道を走っている実験車の特徴を教えてください。

奥野) まず、大きな特徴は車速と言えるでしょう。これまでの自動運転車は、時速でいうと35~40km程度までしか出せず、大通りの実勢速度からすると遅いものでした。

そのためどうしてもスムーズな走りとは言い難く、公道の走行には周りのドライバーに迷惑がかかったり、かえって危険であったりといった状況でした。

今回の実験車は、トヨタ・シエナ(ミニバン)の車体に、May Mobility社のソフトウェアを搭載しています。これによって、時速48km程度の車速を出すことができるようになり、公道の実勢速度に近いものとすることができました。

――May Mobility社の採用は日本初ということで、ご不安はありませんでしたか。

上原)May Mobility社の選定にあたっては、1つ1つの性能はもちろん、雨天など様々な状況別にどんな動きとなるかのリストも確認済みですし、技術面をリードしているドコモ様からも大丈夫との評価を頂いていたので、安全面に対してはそこまで心配はありませんでした。

奥野) 我々としても、ポリシーとしてチャレンジングすぎないベンダーであることも確認しています。

むしろ、安全に配慮しすぎてすぐ止まってしまって後続車がいら立つとか、そういった “ スムーズに走行できるか ” という方が課題であり、今回の実証実験において確認している点です。

実証実験は2024年11月から開始していますが、どんなとき/どんなタイミングで手動介入したかなどのデータを取って、月次でアップデートしています。現在(※取材時、2025年3月)は、乗り心地や走行体験も、11月と比べて格段に向上しています。

自動運転車の車体と搭載システム

――わずか数か月の間に、乗り心地の違いがわかるまでに向上するのは凄いですね。ちなみに、過去はどのような車体・ソフトウェアでの実験だったのでしょうか。

上原・奥野) 2022年度は、ナビア社(フランス)のアルマという車両で、名古屋市中心部を走行しました。2023年度は、モービルアイ社(イスラエル)のテスト車両で、名古屋駅と名古屋市中心部のイオンモール千種との間を走行しました。

奥野) 本年のゴールは一般の皆様に使っていただくことでしたので、その県としてのゴールを実現するためには、乗用車(タクシー)の形が適していたと思います。

公共団体ですので、1つのベンダーを育てるというよりは、県としてのゴールに共感して手を挙げていただいたベンダー様と共に取り組むというやり方をとっています。

――ありがとうございます。

本年度(2024年度)の走行では、実際にどのくらいの方に利用されたのですか。

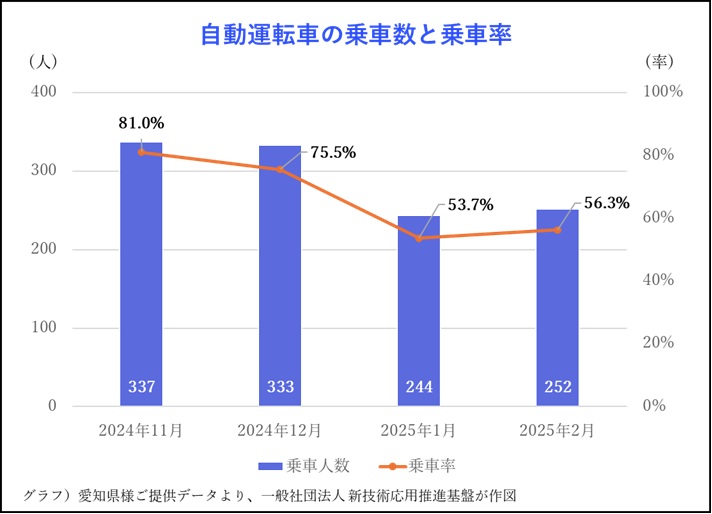

奥野) 関係者を除いても、1,000名以上の方にご乗車いただいております。

乗車率も適性(注:適正値は50%前後とのこと。率が高すぎると乗りたいときに乗れない)で、大雪や車体故障など若干の運休はあったものの、ほぼ運行できています(下図参照)

市民の皆様からの声も、今のところネガティブなものはあがっていません。事故の懸念や心配の声もなく、意外とスムーズだったなどポジティブな評価を頂いています。また、自動運転車をみると、周辺のドライバーが少し道を譲るなど配慮をみせてくることもあり、市民からもポジティブな期待感をもって受け入れられているのかなと考えています。

――トラブル等の有無はいかがだったでしょうか。

上原) 現在はLv2自動運転としてドライバーも同乗しているので、緊急時はドライバーが手動介入できます。しかし、実際に数か月以上走行していますが、緊急のトラブルや事故は1件もありませんでした。

ただ、やはり実走する中で気づく点はあります。具体的には、車線変更は課題です。今回の実装区域には道路工事中の箇所があり、車線変更が必須になるのですが、どうしても自動運転車は “ ドライバー同士のアイコンタクトやボディランゲージ ” ができないため、車線変更のタイミングに難しさがあります。

道路工事箇所以外でも、路上駐車を避けるときなど、日常的に車線変更は必要ですが、同じ理由で難しさはあるかもしれません。

奥野) まだ一般ドライバーの間で自動運転車の挙動が十分理解されているとは言い難いので、“ 自動運転車はゆっくり走るかと思ったら意外と速かった ” ことによるバッティングの可能性もありました。これはまわりにいる人間側の慣れや理解のアップデートとも歩調を合わせた動きが必要であろうと考えています。例えば人が横断歩道を渡ろうとしているのか、ただ通り過ぎているだけなのか、自動運転車側の処理方法と人間側の自動運転車の挙動理解と両面のアップデートがありそうです。

実際、自動車学校の経営者の方なども自動運転には関心が高く、理解したいという動きがあると感じています。

(以降のインタビューは本誌掲載号へ続く)

全文はテクノロジー・ビジネス・レビュー2025年7月号をご覧ください。

記事の続きは、ぜひ本誌をご覧ください。

Technology Business Review2025年7月号の特集記事では、上記の続きとして「自動運転車が解決する社会課題」や、「自動運転車を核にした、産業的広がりへの期待」、「自動運転実現までに必要な取り組みとロードマップ」についてのインタビューが掲載されているほか、記者による自動運転車の車体紹介と試乗体験についても掲載されています。

また、本誌には他にも複数の記事論考も掲載されておりますので、お手に取って頂けましたら幸いです。