企業研究所は再びイノベーションの活力を取り戻せるのか? – 「中央研究所時代の終焉」のその後の時代を生きる –

1993年のHarvard Business Schoolのレポート「中央研究所時代の終焉」が刊行されてから30年以上がたつ。

本文にあるように、我が国では企業の研究開発効率の低さが指摘されているが、「中央研究所」はもはやイノベーションの活力を失ってしまったのか?

中央研究所が再びイノベーターの役割を果たすには何が必要だろうか。

※ 本記事は、2025年7月3日発売の当団体機関誌「Technology Business Review 2025年7月号」に掲載された特集記事の一部を転載したものです。

目次

“ 中央研究所時代の終焉 ” を超えて

1993年、Harvard Business Schoolから世に出されたレポートを覚えているだろうか。

後に「中央研究所時代の終焉」の邦題で出版もされたこのレポートは、当時の企業研究者をざわつかせたものだったと思う。それまで、ベル研究所(AT&T)やデュポン中央研究所といった大企業の研究所は、イチ企業の研究部門を超え、実質的にも象徴的にも米国の科学技術研究にとって大きな意味を持っていた。

しかし1990年代に入り、そんな “重要” な企業研究所の規模はどんどん縮小・撤退されていった。さりとて当時、米国内にこれに代わる大きな研究機関が生まれていたわけでもない。これは米国の科学技術水準、ひいては経済力を大きく衰退させるのではないか ― そんな懸念を提起したものこそ、この「中央研究所時代の終焉」と題したレポートである。

2025年の現代に立ったとき、このレポートが正しかったのか否かは意見が分かれるところだ。企業単位で見れば、たしかに衰退は起きたのかもしれない。

本稿執筆時、世界時価総額ランキングでAT&Tは117位(1 、DuPontは605位(2 であり、彼らが隆盛を誇った時代からすれば隔絶の感があるものだ。技術面のプレゼンスで言っても新興国勢(3 の猛追はすさまじい。

一方、国単位で見ればこれは杞憂だったともいえる。世界の時価総額ランキング上位の銘柄は大きく変化したが、国単位でくくれば、上位はGAFAMなど米国企業が変わらず占拠している。昨今ブームを起こしているLLM(大規模言語モデル)といった注目分野でも、Open AIをはじめ米国企業の存在感は強い。米国の技術 / 経済的競争力が地に落ちたのかと言えば疑問であろう

これは何をあらわしているだろうか?

つまりごく単純に、たしかに「中央研究所の時代は終焉した」が、その穴を「シリコンバレーのベンチャー勢が埋めた」という話だ。言いかえれば、もはやイノベーションを起こすのに中央研究所的システムは時代遅れになり、ベンチャー投資型のシステムの方が時代に共感されているともいえる。

かつてのベル研究所もデュポン中央研究所も、研究者や事業開発担当者の間では絶賛されていた施設だったように思う。「素晴らしい環境だ。日本にもああいう環境が必要だ」 - そんな声をよく耳にしたものだ。

だが、そんな伝統的な中央研究所で象徴的な存在だった2つの研究所が、どちらも時代についていけずに成果を出せなくなったというのは(親会社都合や科学的スキャンダルなど当時の同情すべき事情もあったにせよ)皮肉なことである。

さて、そんな「中央研究所の時代が終わって」から、早くも四半世紀がたつ。

その間、中央研究所とてただ衰退の道を歩んでいただけではない。自らの存在意義を示すべく、様々に取り組みを拡大させてきた。マーケットイン、マクロトレンド予測、コンセプトアウト、オープンイノベーション…。次々にトレンドの言葉が生まれ、それに対応せよと発破号令がかけられてきたように思う。

しかし、少なくとも経営者目線で言えば、中央研究所はいまだに漂流の時代にあると思える。上記の発破号令に対して、「新規事業創出という使命」に十分に応えられている中央研究所は、筆者の目にはいまだ少ないとみえる。

内部に渦巻くマインドやカルチャー、温存された組織体制や評価基準、個々人のスキルや意欲の問題、人や予算の数的不利…etcと、様々な理由を背景に、「日本の企業の研究開発効率」は、1990年から右肩下がりである(4 。これは企業の当事者はもちろん、2025年に生きる日本人にとっても大きな課題でもあろう。

そこで本稿では、中央研究所の時代が “終わった” 現代の世界において、再び企業の中央研究所がイノベーションを生む組織として成立するために必要なことを考えたい。

とくにR&Dに要する期間が長い製造業、なかでも巨大で重厚長大な傾向のあるバリューチェーンの川上に位置している企業では、「中央研究所がビジネスに貢献していない」という問題意識は根深い。

製造業を中心としたイノベーション創出の当事者の方、経営者の方、研究者の方にも、本項の整理をお役立て頂ければ幸いである。

—–

1.https://companiesmarketcap.com/att/marketcap/

2.https://companiesmarketcap.com/dupont-de-nemours/marketcap/

3.IT/通信分野ではBATH(中国版GAFAM)やDeepSeekなど、ケミカルではSaudi AramcoやPetroChinaなど新興国企業のプレゼンスは高まっている

4.https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/innovation/pdf/001_04_00.pdf

—–

中央研究所の役割の変化

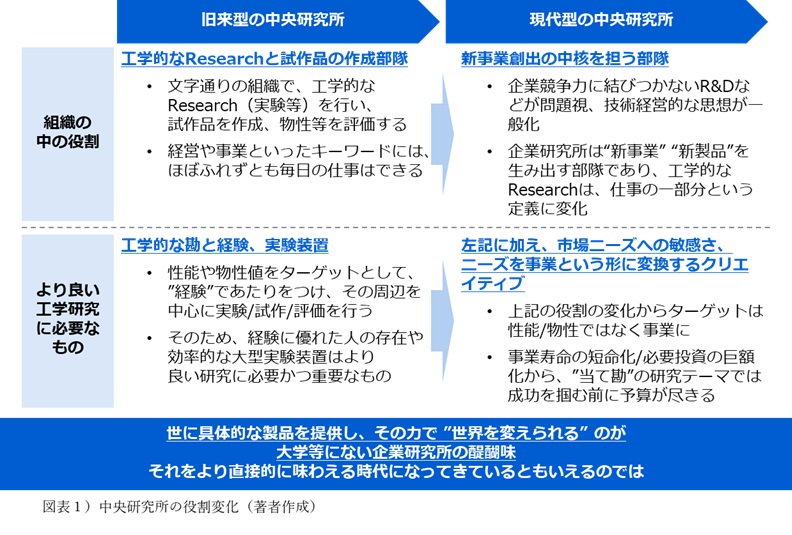

伝統的な「中央研究所」は、実務的にも組織の中の役割としても「工学的なResearchを行う場所である」と認識されることが多かったように思う。

過去よく議論されていた「企業は基礎研究を行うべきか応用研究を行うべきか?」といった議題の枠組みそのものが、まさに工学的Researchに主眼を置きつつ、理学的なものにも進出したいといった「中央研究所」の考え方を示す象徴だろう。親会社や経営者がお金を出す範囲内ではあるものの、あくまでResearchを行う部隊であるというのが、周囲も含めた自己認識像だったのではないだろうか。

しかしこのような自己認識は、モダンな研究所の役割像からはかけ離れつつあるし、また自らの役割を限定し、矮小化するこの自己認識こそ、中央研究所がイノベーションの活力を失っているマインド面での原因であると筆者は考えている。

そもそもの話、企業の目的は自社の生き残りそのもの、すなわち自らの生命≒資金が枯れることのないよう事業を継続・新陳代謝させていくことにある。R&D部隊への期待は、当然に事業創出に貢献することだ。

それにもかかわらず、企業競争力に結びつかないR&Dが企業生命≒資金を食いつぶしていることが問題視されて久しい。企業に属するからには新事業・新製品を生み出して組織に貢献するということが大前提であって、そのための手段の1つとしてR&Dも存在しているわけだが、「中央研究所」という呼称のイメージのせいなのか、不思議と目的と手段が逆転してしまっている。

中央研究所のゴールは「新事業の創出」であって、「新技術の創出」ではない。技術開発は中央研究所の重要な仕事の1つだが、役割のすべてではないのだ。このような前提において、モダンな中央研究所の役割は「新規事業創出部隊のを中核としてふるまう」ことへ変化していると考える。工学的なResearchは、変わらず仕事の大事な中核ではあっても、あくまで一部分であるという定義へと進化している。(図表1)

R&Dとは新しい事業を取り入れる為の重要な手段だが、唯一の手段ではないという経営側の当然の価値観が、ようやく中央研究所内にも浸透してきている。研究所側がこの役割変化を受け止め、納得して行動することが、「終焉した時代でくすぶる中央研究所」からモダンな中央研究所へと発展進化する第一歩であろう。

なお、こうしたマインドチェンジに四半世紀の時間がかかっている場合もある理由として、一部の研究所員にとっては上記の役割変化が深刻なアイデンティティ・クライシスを引き起こすからということも付記しておきたい。

もし企業の中央研究所を大学や公的機関の研究所と同質にとらえて仕事をしていた場合、ある日会社から求められる役割が変わることはキャリアの自己目的との乖離を引き起こしていまい、個人としてはそう簡単に受け入れられないものだ。

さらに誤解と反発を恐れずあえて言えば、その内心にはアカデミアへのコンプレックスも潜んでいるのかもしれない。本来的に、営利企業の研究所と公的機関の研究所ではその性質が異なるのは当然だが、その性質の違いに気づきながら「片目をつぶって」日々仕事をしてきた方にとっては、その性質の違いをあまり明白に突きつけられては感情面で心の均衡を保つことが難しい。

こうした社員1人1人の内心の葛藤は、組織全体をして変化と適応を拒む行動に走らせるのに十分なものであり、それが役割変化を受け入れることを遅らせているように思う。また残念ながら、その自己保身的行動が中央研究所を「イノベーションを生む組織」から遠ざけてしまっている感も否めない。

しかし、考えても見てほしい。

そもそも、世に具体的な製品を提供し、その力で “世界を変えられる” のが大学等にない企業の研究所の醍醐味であったはずだ。モダンな中央研究所は、その醍醐味をより直接的に味わえる組織へと進化しているとも言えるのだ。再び企業の中央研究所からイノベーションを生み出していくために、まず会社組織の中の役割と自己認識像の変化を受け入れていくことを期待したい。

ちなみに、上記のような前提に立てば、例えば研究テーマや人材管理をする際に論文数とか特許数といった管理指標が出てくることが大きな間違いであることはわかるだろう。組織目標と連動していない人材目標は意味がないし、技術開発が目標であるという誤ったメッセージを伝えてしまいかねない。

何年後にいくらの粗利を生む事業を創るのか、それを現在価値と技術貢献率で割り戻した値が個々人の管理指標となるべき値であろう。

「新規事業創出」という役割を担うために必要なこと

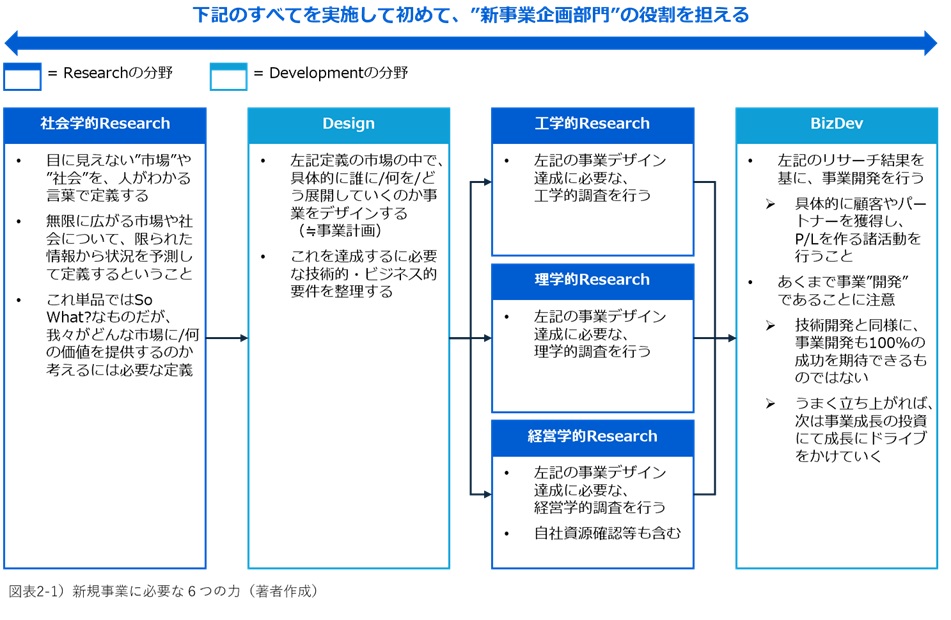

さて、中央研究所が役割変化を受け入れ、事業創出というゴールに向かうマインドを持つことがイノベーションの活力を取り戻す第一歩であると述べた。しかしこのマインドを体現し、「新事業創出の中核部隊」としての役割を果たすには、旧来では重視されてこなかった諸活動の実行も必要になっていく。

次にこの新たな役割を全うする為に必要なことを考えていこう。

一般社団法人 新技術応用推進基盤では、新規事業を創り上げていくには6つの力が必要であると定義している。(図表2–1)

(以降の記事本文は本誌掲載号へ続く)

全文はテクノロジー・ビジネス・レビュー2025年7月号をご覧ください。

記事の続きは、ぜひ本誌をご覧ください。

Technology Business Review2025年7月号の特集記事では、上記の続きとして「事業をデザインする力とはなにか」や「あなたにできること」について記事の続きが掲載されているほか、「特集 愛知県 自動運転実証実験事業 取材記事」、「オープンイノベーションの評価と管理方法」、「コモディティ化に立ち向かうマーケティングとは」といった他の複数の記事論考が掲載されています。

ぜひお手に取って頂けましたら幸いです。